当社の技術でつくる"アンモニア水素発電" ~カーボンニュートラルの実現~

>>>>

目次

期待される水素・アンモニアの活用と、燃料に関わる企業としての当社の役割

日本は、CO₂増加による気温上昇や気候変動といった環境的リスク、さらには原材料や燃料価格の高騰などの経済的リスクへの対応が求められています。この社会課題に対応するため、政府は2050年のカーボンニュートラル達成を目指しています。燃料に関わる事業を展開する当社にとっても看過できない重要な課題であり、積極的にカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでいます。 経済産業省が発表したグリーン成長戦略では、「水素・燃料アンモニア」など14の成長が期待される分野が指定されています。なかでも、水素は燃焼時に二酸化炭素(CO₂)を排出しないクリーンエネルギーとして注目されており、発電や輸送分野など幅広い用途での活用が期待されています。当社は、燃料に関わる企業として、これら次世代エネルギーの可能性を追求する役割を果たすべく、挑戦を続けています。

水素を運ぶキャリアとしてのアンモニア

水素はCO₂を排出しない燃料として、次世代エネルギーとして期待されていますが、気体のままだと体積が大きく、運搬や貯蔵が難しいという課題があります。このため、水素を効率的に運搬・保存するための手段として、液体水素やメチルシクロヘキサン、アンモニアなど多様な水素キャリアに関する研究が進められています。特にアンモニアは代表的な水素キャリアの一つであり、エネルギー源として活用が可能です。

【水素キャリアとしてのアンモニアの特徴】

・水素密度が高く、たくさんの貯蔵、運搬が可能

・液化が容易(常温、8気圧で液化する)

アンモニア水素発電とは

アンモニア水素発電は、アンモニアを燃料として水素を取り出し、その水素を利用して発電を行う次世代のクリーンエネルギー技術です。

【アンモニア水素発電の概要・流れ】

①改質 :アンモニアを熱分解し水素と窒素に分ける 2NH3→3H₂+N₂

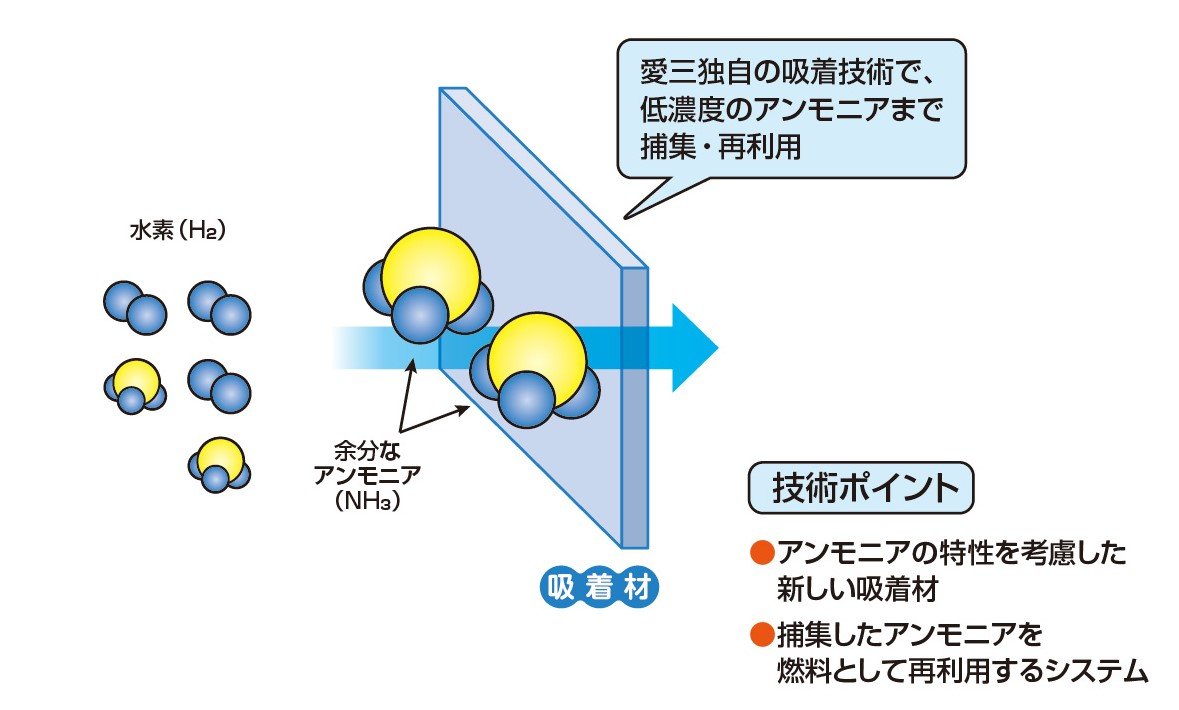

②吸着/再利用:水素と窒素に分解しきれなかったアンモニアを吸着。燃料として再利用する

③FC発電 :取り出した水素を酸素と反応させ電力を生成する

アンモニア水素発電で活かされる、燃料を取り扱うプロとしての知見

長年にわたり自動車の内燃機関部品を取り扱ってきた当社は、燃料の特性に関する深い知見と燃料供給・制御技術を有しており、ガソリンやアルコールなどの液体燃料だけでなく、LPG(液化石油ガス)やCNG(圧縮天然ガス)のようなガス燃料においても豊富な経験があります。これらは自動車だけでなく、水素やアンモニアを活用した次世代クリーンエネルギーの分野にも大きな価値を持っています。例えば、アンモニアの活用には危険性・腐食性の高さなどの課題がありますが、これまで多様な燃料を取り扱ってきた経験はアンモニアを取り扱う上での課題解決に役立ちます。

■安全性の確保とアンモニアの無駄をなくす「アンモニアの吸着処理技術」

アンモニアが大気に漏れると人体への健康被害や異臭被害の危険があるため、大気中に漏れないよう処理しなければなりません。当社では、車両の燃料タンクからガソリン蒸気が大気中に排出されるのを防ぐキャニスタの吸着技術を有しています。この技術を応用し、アンモニア水素発電の熱分解のプロセスで分解しきれなかったアンモニアを捕集することで大気への排出を防いでいます。

アンモニア水素発電で余分となるアンモニアは、ガソリン蒸気よりもはるかに濃度が低く、吸着させるのが難しいという課題がありました。そこで、アンモニアの特性を考慮した新しい吸着材を用いて吸着処理し、更に捕集したアンモニアを燃料として再利用する技術を開発しました。これはキャニスタ知見を持つ当社だからこそ実現できる新技術であり、 安全かつ無駄のないエネルギー活用を実現しています。

■当社のノウハウから生み出す、アンモニア対応技術

アンモニアは非常にアルカリ性が強く、多くの材料を腐食させやすいことが課題の一つです。さらに、アンモニアは粘度が低い性質を持つため製品の摩耗を引き起こしやすく、部品の寿命を短くする可能性があります。

当社では、ガソリンや水素、ガスなどのさまざまな燃料を取り扱っており、それぞれの燃料の特性に合わせた材料開発や構造設計を行っています。これらのノウハウを最大限に活用し、アンモニアに耐えられる材料開発や、摩耗しにくい独自構造の開発に取り組んでいます。

アンモニア普及に向けた想い

アンモニアは水素キャリアとして貯蔵・輸送の面で非常に優れた特性を持つ一方で、技術的に解決すべき課題や安全面での取り扱いが難しいという背景から、現在でも取り組む企業が少ない燃料です。

当社は、アンモニアを燃料とした開発に多くの企業が取り組むことによる普及促進を目指し、アンモニアを効率的かつ安全に取り扱える燃料にするための新技術の開発や取り組みの発信、仲間づくりを続けてまいります。